(通訊員:劉凡)近日�,我校先進儲能材料與器件團隊商超群博士基于鋰硫電池的深入研究�����,提出了一種改善電池性能的新思路���,并通過理論分析和實驗表征���,對其可行性進行了驗證,相關結果以"The Multi-Functional Effects of CuS as Modifier to FabricateEfficient Interlayer for Li-S Batteries"為題發(fā)表在國際知名學術期刊《Advanced Science》(響因子為17.52�,中科院一區(qū)TOP)上���。武漢工程大學為論文第一單位,商超群博士為唯一通訊作者�����。

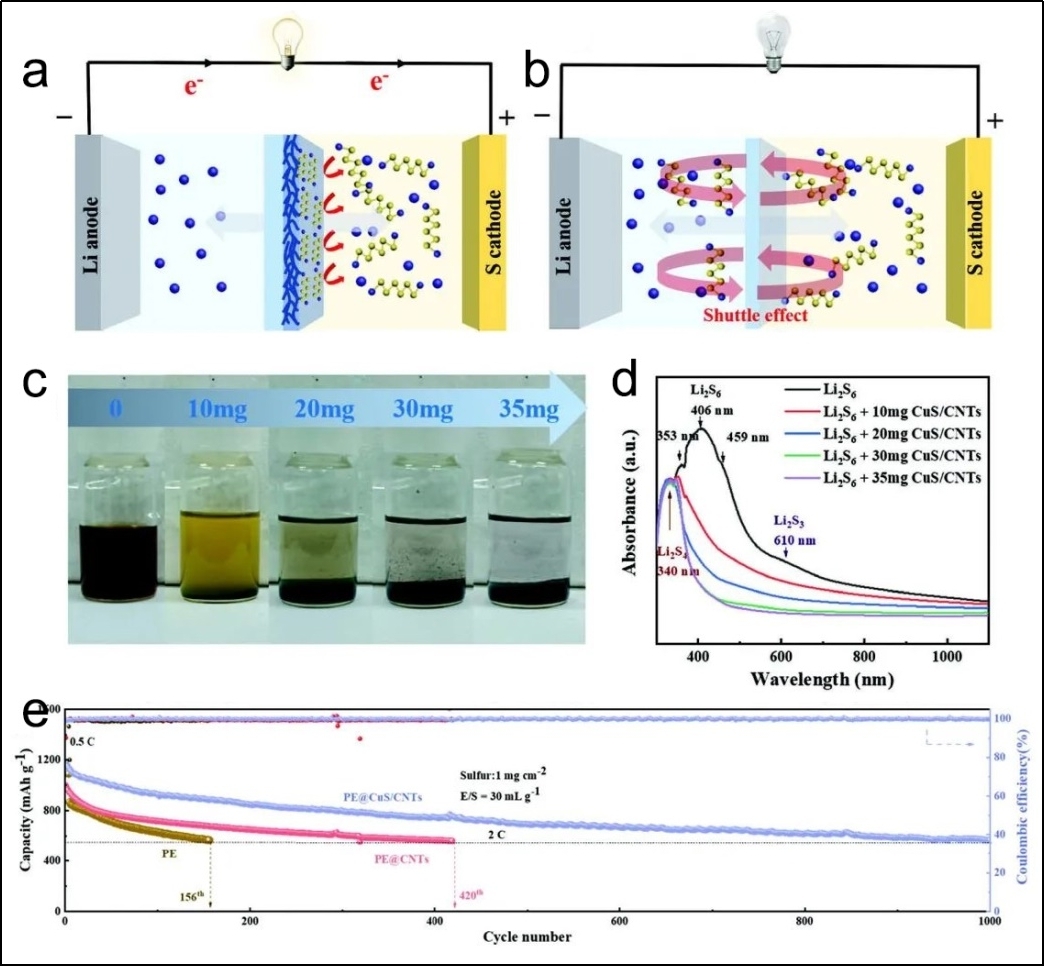

隨著新能源汽車和移動電子設備對動力來源的要求越來越高�,亟需找到能夠安全并長期使用的儲電材料及其設備��,鋰硫電池因其能量密度高而逐步進入主流研究領域�。但鋰硫電池中多硫化物的穿梭效應會影響其電化學性能,極大地阻礙其進一步商業(yè)化�����。在此次研究中��,商超群博士以非極性碳材料(CNT)和極性金屬硫化物(CuS)協(xié)同效應的合理設計����,來有效抑制循環(huán)過程中鋰硫電池中多硫化物的穿梭效應。提出和驗證極性CuS有效吸附一定量的多硫化物后����,會構建“驅逐多硫化物”表面��,并排斥未反應的多硫化物����,進而在鋰硫電池運行期間���,將可溶性多硫化物限制在硫正極區(qū)域����,從而表現(xiàn)出優(yōu)異的電化學性能�����。

圖(a)CuS/CNTs改性效果vs. (b)未改性示意圖����,(c)多硫化物極限吸附量與(d)相應UV-Vis,(e)循環(huán)性能�。

該工作的順利進行是基于前期的相關研究基礎:

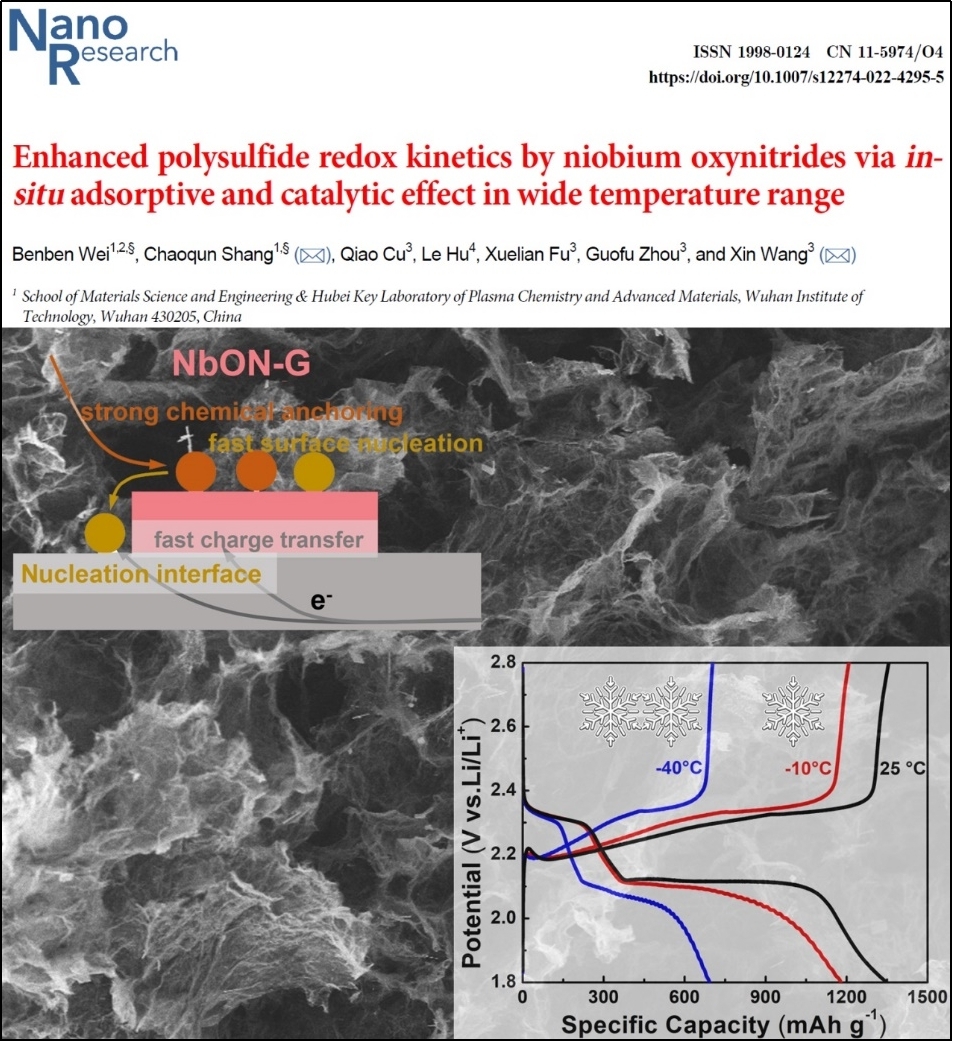

(1)以極性金屬氧化物對硫物種具有高吸附性、導電金屬氮化物能增快電子傳輸和硫物種的氧化還原反應為出發(fā)點��,綜合兩者優(yōu)點���,合理設計分散在石墨烯上的氮氧化鈮(NbON-G)作為隔膜改性���,促進多硫化鋰的原位化學吸附和催化轉化��,使其在較寬的溫度范圍內(nèi)表現(xiàn)出優(yōu)異的電化學穩(wěn)定性�,該研究為鋰硫電池在溫度惡劣條件下的應用提供了可能(﹣40°C)��,以"Enhanced polysulfide redox kinetics by niobium oxynitrides via in-situ adsorptive and catalytic effect in wide temperature range"為題發(fā)表在材料科學領域高水平期刊《Nano Research》(影響因子為10.27�����,中科院一區(qū)TOP)��。

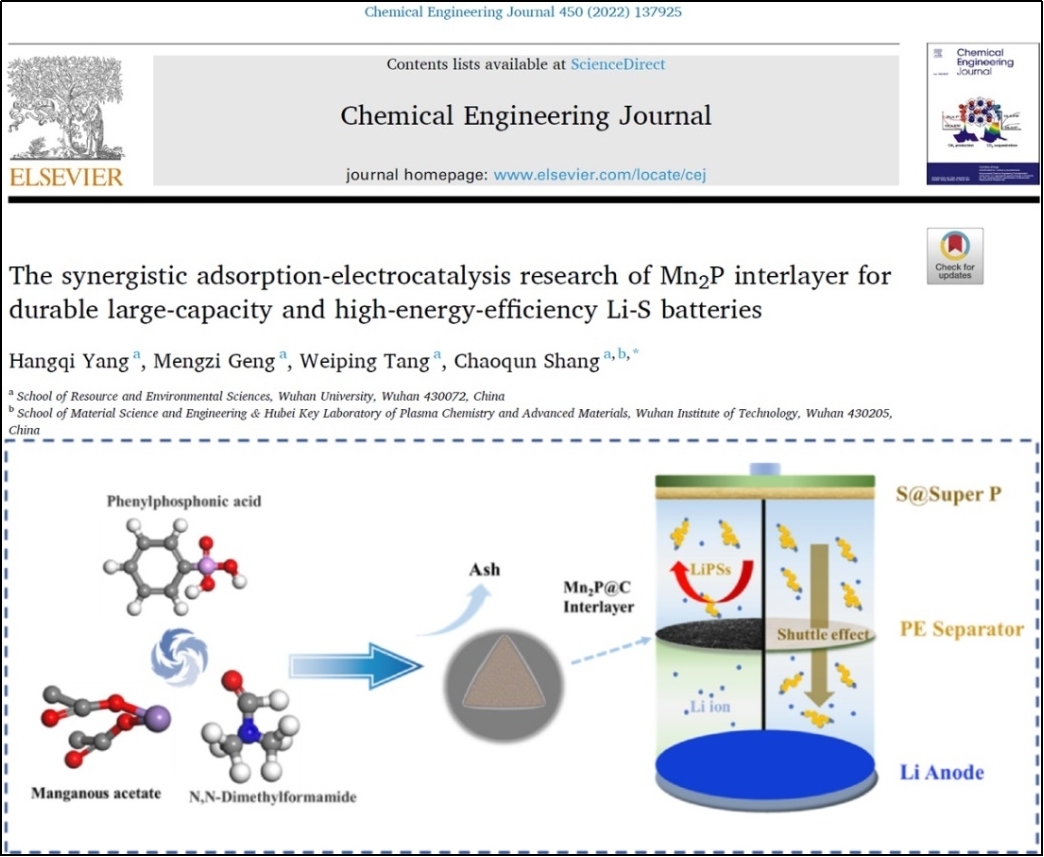

(2)依據(jù)多孔非晶碳層對多硫化鋰的物理吸附作用�、Mn2P對多硫化鋰的強化學結合力和能夠增快固液相轉化與Li2S成核生長動力學的機理���,將低成本原位碳絡合Mn2P球(Mn2P@C)引入鋰硫電池隔膜上��,使其能夠有效地提高硫物種的利用率�����,這項研究為具備高能量密度和效率的商業(yè)化鋰硫電池設計提供了一定的見解�,相關結果以"The synergistic adsorption-electrocatalysis research of Mn2P interlayer for durable large-capacity and high-energy-efficiency Li-S batteries"為題發(fā)表在《Chemical Engineering Journal》(影響因子為16.74����,中科院一區(qū)TOP)��。

商超群博士:武漢工程大學特聘教授�����,主要研究方向為先進二次電池和超級電容器關鍵材料的制備及性能研究�����。以第一作者或通訊作者在Advanced Energy Materials���,Energy Storage Materials, ACS Nano, Advanced Science, Small等國際期刊上發(fā)表論文50余篇,文章已被引用2500余次���,H-index指數(shù)為27���,獲國家授權發(fā)明專利4項。自2020年12月入職武漢工程大學以來���,以武漢工程大學署名單位發(fā)表通訊作者論文14篇�,包括Advanced Science,Chemical Engineering Journal, Nano Research, Nano Energy, Journal of Materials Chemistry A, Journal of Colloid and Interface Science, Applied Surface Science��,Materials Today Chemistry等期刊�����。(審稿:王濤)